★このページは現在リニューアル中、未完成です★

日本のPBLは、とてももったいない使われ方をしている!

PBL(Problem/Project Based Learning)という言葉は、ずいぶん目にするようになってきました。しかし、あらためて「PBLとは?」と問いかけると、明確な答えをもっているわけではなく、「問題を解決する形式の学び方」を総称してPBLと曖昧に表現している人が多い印象を受けます。

しかし、あなたが実践したい「学び」のために、 Problem または Project Based Learning それぞれの特長を活かして利用することで、豊かな成果を得ることができるはずです。

まずは、学習科学の研究に基づいて Problem Based Learning(問題基盤型学習)と Project Based Learning(課題解決型プロジェクト学習) の定義や違いを知り、学びの目的と方法のミスマッチが起こらないようにしましょう。

Problem Based Learning(問題基盤型学習)とは

◆ 定義

PBLは、解く手順が決まっておらず答えが一つではない問題をはらむ状況の中で、学習者がその問題に何らかの利害関係者の役割を担う当事者の立場に立ち、協調しながら探究し解決に取り組む学びである。PBLは、カリキュラム編成と指導法が補い合って、活発な認知活動をもたらすようデザインされた学びのモデルと定義される。

(解説)

この定義は、アメリカの教育研究団体ASCDが出版しているPBL実践研究の書籍(2011)、デンマーク・オルボー大学のAalborg PBL Modelに関する論文集(2007~)、R.K.Sawyer編の学習科学の理論的知見(2006)を基にしていますが、これまでの私の実践経験と、視察した国々の、理論的基礎をPBLにおく様々な教育実践(過去のものから進化形まで)から得た実感をまとめたものです。

日本で目にする一般的なPBLの定義とは少し異なる印象を受けるかもしれません。日本のPBLは「問題解決」に注力するあまり、学習者一人ひとりの学びというPBLの最も需要な教育学的側面を無自覚に 弱くしてしまい、ガラパゴス化の一歩手前にあるのではないかと思うようになってきました。

PBLは様々に訳されていますが、私は、「Problem」を「現実問題」と訳すのがしっくりきます。

現実の問題をカリキュラムや学びの中心に据えることが、多くのPBL的学習効果を生み出す最も重要なポイントだということが、これまでの経験から明らかになってきたからです。

“他者に与えられた問題”に 、“ 決められた手順” に沿って“外側” から取り組む学習は、アメリカなどでは「Problem Centered Learning」や、「Problem Solved Learning」、または「Case Method 」としてPBLとは区別されています。学生の立場、教員の役割、認知やメタ認知のあり方、問題の特性、情報の扱い方などが、それぞれに異なります。これらは、同じ教育理論から発生していることもあり混同されることが多いのですが、明確に区別して導入することが、より教育効果を高めるといわれ、私のこれまでの実践からも明らかとなっています。

◆ PBLの教育効果

世界中の多くの研究により、PBLで学んだ者と伝統的な方法で学んだ者と比べると、言葉で説明できるような知識の獲得に差異はないが以下の能力習得でPBLが勝るとされます。

PBLでは、問題をはらむ状況への知的な取り組み方を身につけます。理解は高度に統合され、現実の世界の多様な状況や視点、分野などと結びつきます。また、メタ認知的スキルや企画立案のスキル、観察と記録によるモニタリングスキルを獲得します。学習の進め方においては、ある仮説を事前に設定し、その仮説に対する探究的な検証を進め、学習の進展に応じて必要となる新しい情報や、自分にとって有意味で多様な学習技法をみつけて利用する傾向にあるといわれます。

PBLは、問題解決能力に加え、推論や意思決定の発達を支援することも確認されています。 多くの学習者にとって、PBLのプロセスは困難を伴うが、他の学び方より魅力的で有効だと感じ、学んだことに自信をもつとされます。

◆ Project Based Learningとの関係

混同されがちなProject-Based Learning(課題解決型学習、プロジェクト学習)は、専門家が取り組むような有意味な問題解決のプロセスを体験して何らかの成果物を生み出すことを重視した学習法であり、科学的リテラシーの獲得に有効な学び方とされます。

目的や進め方が異なるものとして生まれた二つのPBLは、カリキュラム設計において、他の様々な手法も併せ戦略的かつ適切に組み合わせ配置することにより相乗効果が得られ、教育効果が高まります。

Problem-Based Learningは、学習者にとって必要な学びを得るために学問分野の境界を越える前提でコースの初めからでも使われる一方、Project-Based Learning は、コースの最後の総合的な活動として複数の科目範囲を統合するしくみとして用いられます。

(解説)

日本でもカリキュラムデザインのレベルからPBLを効果的・戦略的に導入している大学が見られるようになってきました。

他方、授業単位でPBLを導入しているため、教員側にも学習者側にも多大な負担を強いているが、思うように教育効果が上がっていないという例も未だ多く見られます。

例えば、カリキュラムデザインなしに 二つのPBLをバラバラに配置し、指導方法も吟味されていないために、Problem-BLの得意分野である「知識転移」「理解深化」「自己主導型学習」や、Project-BLが得意とする「科学リテラシーの習得による専門性の高まり」「新しい知の創出」が、学位プログラムの中で効果的に発揮されていない例が多いです。そのため、無意識に適当にゆがめて実践してしまっている、または評価も曖昧なまま教育効果ありと判断している事例が多いように感じます。

さらには二つのPBLの理論的基盤である「構成的/状況的な学習」「文脈依存性」「個々に応じた主体的学び」さえも、全く意識されていない教育実践をPBLと呼び、質問紙等による感想がねらい通りだったから良し!としている例がみられることはとても残念で、もったいないことです。

一方で、見よう見まねでやってみたら従来の方法よりも、PBLには確かに何らかの教育効果があるとする教員や、学びが楽しい、有意義だと感じる学生の実感は大切です。次のステージに向けた効果的な教育改善のために、PBLに関する学習の科学や学びの理論、海外の先進事例は役に立つことと思います。

Problem Based Learning(問題基盤型学習)の学習

◆ チュートリアルと呼ばれる独自のプロセス

PBLの独自性はその学習プロセスにあります。

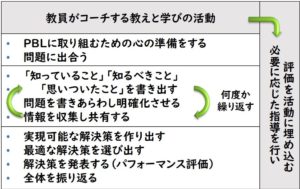

L.トープ/S.セージ(2017 訳)

- 問題との出合い

- 既有知識の活性化と仮説の設定

- 知識のギャップの同定と学ぶべき事項の確認

- 自己主導型学習

- 新しい知識の応用

- 解決策の創出と選択

- 評価

- 振り返り

という一連の活動で構成されます。PBLではグループ活動によって②~⑤を共有し何度か繰り返すことによって、問題を捉え直し問題の本質に迫りながら探究を進めていきます。

学びのプロセスにパフォーマンス評価を埋め込み、学習者がより良く学べるようになるための形成的評価や、他の評価の機能をもたせることも特徴的です。

PBLは、学校の学びを社会生活へ応用する成功モデルとされています。

◆ PBLの目的と教員の役割

教員は、学習者自らが学ぶ価値を実感し意欲を持続させ、学んで欲しいことを広く網羅しているような「問題」を中心に据え、他の科目との関連性を考慮してカリキュラム編成を行います。

また、学習者が自分と問題とのつながりを感じながら「協調的な問題解決」や「自己主導型学習」に取り組むよう、学びの環境を整え適切な指導方略を用いて足場かけを行います。

教員は、思考のコーチングやモデリングを行い、探究活動のガイドとして学習者の既有知識を活性化し、時にはスーパーバイザーとして 新しい知識との統合や構造化を支援します。

PBLでは学習者の知識構築が、社会的活動と認知的活動の相互作用により起こることを理解した上で、学習者の発達段階や専門性、時事的な興味・関心を考慮し、適切な学習方法を適用することが重要です。

そのような支援により、学習者の「知識転移」や「理解深化」を目指すことがPBLの目的です。

◆ PBLがもたらすもの

一般的に教員は、知識が増えれば、例えば複雑な相互関係などは、学習者自身が見つけ出すはずだと考える傾向にあります。しかし、地域の河川をテーマに環境問題を学ぶ場合、まず地理や化学の知識から始めて環境問題へとつなげていくやり方では、地元の文化や経済、あるいは社会が河川の生態系に与える影響などを見落としてしまう可能性が高いです。

PBLでは問題が内在する全体的な状況に立つことから始め、本物の問題の解決に求められる知識やスキル、態度などの能力の獲得の機会を見い出していきます。学習で獲得したいそれらの能力を活用して目的を達成できたことが、それらを身に付けたことの根拠になるとします。

このようにPBLでは豊かな学びの機会が提供されると同時に、学習者はその状況にある人々や成果に関与する当事者の立場に置かれるのです。学習者は、自分の文脈と、問題が内在する状況との間を行き来しながら探究することにより、「知る」を超えて「理解する」に至り、自分自身の学び方を学ぶのです。

◆ PBLの基礎となる理論

PBLはデューイやピアジェらによる構成主義理論を基礎とします。デューイは、学びは単に仕事への準備ではなく人生の準備であり、学習者が、自身に関連する現実的問題を解決しようと積極的に努力する過程で学びの意義を見出し学びが深まるとしました。また、ピアジェは、混乱や困惑によって認知に変化が起こり適応と新しい平衡感覚が生じることを説きました。

PBLでは社会的活動と認知的活動の相互作用が知識構築を支えるとされます。すなわち、矛盾した情報を扱う経験や、協調的な探究過程での理解の仕方が異なる他者との相互作用により知識の統合や内化が起こることで、「わかる」道筋が個々に提供されるのです。

また、PBLの学びの過程には、成人の自己主導型学習の原理が働き、対等性、公正性、開放性、敬意、信頼の環境の下に学習者中心の学びが展開されます。

Problem Based Learning(問題基盤型学習)の歴史と今日的意義

PBLは、1960年代にカナダ、マクマスター大学の医学教育で、70年代にはデンマーク、オルボー大学の工学教育で、経緯や目的が異なるものとして始まり、1990年以降他分野へ、さらに世界の様々な学校種へと広がりました。その過程でPBLは、知識及び深いレベルの理解、学び方を身につける学習という側面が強調されていったのです。

PBLは、学習者が、学んだことを統合することによって自らの中に知識を構築し、活用して実践し、深く思考する人へと成長していく学びを提供する学び方です。

社会が急速に激変する現代、地球や人類にとって未曽有の問題解決に挑む力を育むために世界中で教育が見直される中、PBLは幼稚園から大学までの教育に広く取り入れられています。北米では、社会変化に対応するための個々の資質・能力向上を第一義とする側面が、北欧では、社会変革や技術革新を起こす協調的学びの側面が重視されていきました。

◆ 北アメリカ生まれのPBLは、社会変化に対応するための個々の資質・能力向上を重視して発展

日本で広く行われているPBLは、カナダ・マクマスター大学の医学教育から発展したものが主流となっています。

膨大で複雑な知識体系となってきた医学の学問領域をすべて学んでから臨床に出ることは、もはや困難な時代となり、1960年代にどうにかして「効率よく有用な知識を身に付けられないか」として始められたのが、デューイの理論や構成主義の認知のしくみの実践形としてのProblem Based Learningでした。加えてPBLは、病気だけを見るのではなく人間を包括的に捉え治療するという医療従事者の姿勢を育成するなど、確かに学生たちの「学び」を変える効果が大きかったのです。その後、PBL は他の分野や世界へと広がって行きました。同時に、PBLは、先進国の教育政策に強い影響力をもつOECD(経済協力開発機構)が主導した能力・資質論という時代の波にも乗りました。

OECDは、従来の知識偏重の学力観から抜け出し、実社会で有用な能力であるとされるリテラシーやキー・コンピテンシーを唱え、それを測定するPISA調査やEducation at a Glanceなどにより、各国の教育政策に大きな影響を及ぼしています。ここで忘れてはいけないのは、OECDは本来は各国の経済成長を促すことを第一義とする組織だということです。実社会で有用とされる能力の重視は、各国の経済成長に必要な人材の提供ということにもつながり、それが今、教育の目的の主流 になってしまっている例もあるということです。

このような新しい能力観は、小さな政府への転換(新公共経営=New Public Management)のための効率化や、労働市場のグローバル化、産業構造の変化などにより、高効率な教育投資が重視されるという社会的要請にも強く支持されています。このような時代のキーワードは、そのまま教育にも当てはまり、民間活力の導入、個人の責任、競争、チームで勝ち抜く力、高効率、結果重視・・・等々です。

今、日本の教育現場でよく目にするPBLはこのような背景のもと、発展して来たと言えます。

◆ 北ヨーロッパ生まれのPBLは、社会変革や技術革新を起こす協調的学びが重視されて発展

一方、PBLの始まりにはもう一つの源流があります。

カナダで生まれたPBLとは別に、後にデンマークのオルボー大学によってProject Organized Problem Based Learningと呼ばれるPBLが、デンマークの工学教育に出現しました。60年代後半の激しい学生運動と、イノベーション人材を望む産業界からの要請の高まりが背景にあります。70年代、プロジェクト研究が社会変革に貢献するという社会科学の強く素早い動きによって、デンマークでは、伝統的なグルントヴィの教育哲学に、新しい時代に向けて望まれた学習者主体で状況主義的な体験重視の学びと、イノベーションのためのプロジェクト手法が結びつき、独自のPBLが確立されていきました。多くの実践と研究が進み世界的に有名なPBL モデルとなっていきました。デンマークの初等、中等教育でも行われているPBLのキーワードは、イノベーション、哲学が不可欠、競争より協力、実践で使える知識やスキル、チームで新しい知を生み出す、そして一人ひとりの可能性を引き出す学び・・・です。

実は、北米型とは大きく異なっていることがわかります。

デンマーク・オルボー大学の実践は「Aarborg PBLモデル」と呼ばれ、「学習権」を「人類の生存に不可欠な手段」かつ「基本的人権の一つ」とするユネスコにより、ユネスコチェア(UNESCO Chairs)として認定され、世界のPBLの範となっています。

特にSDGs時代のPBLとして、Aarborg PBLモデル は様々な点で示唆に富み、その発展の足跡 に関する研究から、私たちが学ぶべき点が多いとモデルです。

実際の教育現場では、北米、北欧二つのPBLの違いを意識する必要はありませんが、PBLを実践する教員の考え方により、どちらかの側面が強く出ることになるでしょう。

PBLの魅力と導入する意義、そして今後に向けて

さて、PBLの魅力について、私の考えをご紹介します。

◆ 指導方法としてのPBL

PBLは、目的や対象に応じて、その基本原理に多様な学習活動を組み込むことで、優れたアクティブラーニングを提供できる力強い学びへのアプローチとなります。Problem(現実の問題)は、学習者を熱中させ深い理解へと導く推進力を秘めています。Project(プロジェクト)は、イノベーション・社会変革への潜在力を秘めています。そして、チームは、学習の共同体による新しい知の創造が起こる可能性を秘めています。

学習の方法としてのPBLを、最も特徴づける学習効果は、「主体的な学び」が引き起こされ「自ら学び続ける楽しさやコツ」が身につくことです。また、多様な人が出会って対話が生まれ、多様な考えや専門知識が融合することで「新しい考えや知が生み出されるプロセスを体験する」ことができます。PBLは、PBLを活かすカリキュラムデザインや普通の講義や実験や体験学習とは質の異なる時間も労力も必要としますので、教科書の知識や何らかのスキルレベルの能力を身に付けたいのならば、もっと効率良く身に付く他のアクティブ・ラーニングの方法や訓練を導入することをお勧めします。

PBLを導入するならば、「個々の可能性の開花」「主体的な学び」「自ら学び続ける楽しさやコツ」「新しい考えや知が生み出されるプロセスの体験」を目指さなければ、とてももったいないのです。

統合的な学びの機会としてのPBLを正しく理解した上で導入することによって、いつの時代も、どこででも、誰にも、最も必要とされる「自分らしく学び生きる力」を育むことができるのです。

◆ カリキュラムの中心としてのPBL

日本の高等教育をとりまく社会的動向として、その質保証の重要性が高まっています。特に、学修成果に基づく学位プログラムの設計と教学マネジメントの在り方が検討されています。

学位プログラムの設計原理として、組織を構成する教員の専門から授業科目を提供するのではなく、学生中心の観点で最適な授業科目を提供し単位を割り当てるという考え方が示されています。その際に、カリキュラムの中心に統合的な科目としてPBLを配置する方法がとられます。

私が参考にしている北欧のPBLや、その進化形としてドイツやオーストラリア等で始まっている教育実践では、大学が示す学位プロフィールで所定の学修成果を獲得するために、それぞれの授業科目での学習成果を累積すると同時に、カリキュラムの中核科目としてのPBLでそれらの学習成果を統合的に発揮することにより、最終的に求める学修成果を達成したと見なすカリキュラムデザインがされています。

そのためには、評価が重要になってきます。

統合的科目と位置付けられるPBLの評価は、学科の教員集団がパフォーマンス評価を系列化してデザインし実施します。前述した授業デザインの段階で、学習のプロセスに評価活動が埋め込まれる意味がそこにあります。形成的評価の機能をもたせると同時に、学びの進展に沿って学位プログラムの合格基準を達成できるように評価活動がデザインされます。

PBLの今後

定義で紹介したように、世界では「PBLは、カリキュラム編成と指導法が補い合う学習法」と認識されているにもかかわらず、 日本のPBL実践は、まだその段階にありません。

カリキュラム編成におけるPBLの適切な位置づけが認識されてくると、日本では、まだなじみのうすい言葉、概念かもしれませんが、欧州ボローニャプロセスでの合意の要となった、チューニングや各専門分野のエキスパートジャッジメントが重要になってくるでしょう。

各大学には、そのためのスキル養成や、マネージメントの仕組みを考えなくてはならない時期が近々やって来ると思われます。

加えて、日本の学位システムの質保証を世界に示すための枠組みのあり方も、議論されていくことになると思われます。

このWEBページが,PBLに対する先入観を見直す一助となり,指導者の先生方にも,学生の皆さんにとっても,少しでもお役に立つことを願っています。(2018.12)

≪参考文献≫

(1)Linda Torp&Sara Sage: PROBLEMS AS POSSIBILITIES-Problem-Based Learning for K-16 Education 2nd Edition-,ASCD (2002) 伊藤通子他 訳(2)Erik de Graaff and Anette Kolmos :History of Problem-based and project-based Learning (2007)

(3)Xiangyun Du, Erik de Graaff and Kolmos(Eds.):Research on PBL in Engineering Education(2009)

(4)R.K.Sawyer:The Cambridge Handbook of the Learning Sciences(2014)大島純他 訳

(5)坂野慎二、藤田晃之、海外の教育改革(2015)

(6)2012年時のPBL実践記録(2012版 富山高専のPBL (pdfファイル2MB ))

(7)深堀聰子:学修成果に基づく学位プログラムの設計と教学マネジメントの在り方(2018、東京都市大学 第2回APシンポジウム基調講演)

最後の編集 2018年11月22日