教育心理学の分野では、社会の変化に呼応して人の認知活動に関する新たな知見が次々と見出されており、それを基に世界中で教育改革が押し進められている。高専教育でも学生の気質や社会からの期待が変化してきた昨今、PBLのような私たち指導者自身がこれまでに体験したことがないような学び方の支援をする場合に、指導者としての振る舞いに迷うことが多い。このような時には、指導者としての自分の言動を学習理論に基づいて意味づけしてみることが有効である。意味づけしてみることによって、なすべき方向性が見えたり、自分なりの応用方法を見出すことができたり、言動に確信が持てたりするのではないだろうか。

これまで報告されている高専教育実践例は、授業担当者個人の経験を頼りにした試行錯誤の結果報告や、その人特有の勘や才能に依存した成功事例報告が多い。しかし、新しい時代に応じたKOSEN型実技教育の再構築・創出には、教育学や学習心理学等の分野で多くの偉大な先人らによって議論されてきた知見が不可欠であろう。教育プログラム構築の土台として特に重要だと思われるいくつかの理論を抽出し、その概要と高専教育との関係について述べる。

3-1-1 二つの学習理論

伝統的な教育と呼ばれる学習の方法は、講義で説いたことをテストで正確に再現できたら良く学習したことにするというやり方である。テキストに従って操作し期待されるデータを出す学生実験や、簡単な作業から徐々に難しいことができるように訓練することを目的とした学生実験も、根本的には同じである。このような理論を行動主義の学習理論という。行動主義の立場から見た「学習」とは、基本的には「条件反射(教育心理学では条件づけという言葉を使う)」の研究を発展させたものであるといってよい。何らかの外部的刺激によって反応が現れるというような行動上の変化が起こることを「学習」現象とみなしている。すなわち「学習とは行動の変容である」と定義する。行動主義では、客観的に観察できることが重要で、主観的な現象は科学的研究の対象にはならないと考え、機械的に反応が出現することが研究対象として適していると考える。行動主義の学習理論は連合理論とも呼ばれる。

教育心理学では、行動主義と対になる言葉として「認知(論)的」を使う。認知論的な学習心理学は「思う」「わかる」「考える」ことを重視する。動物が芸を覚えるように練習を繰り返すことによって少しずつ行動が変わっていくようなタイプの学習とは違い、ある瞬間にそれまでの捉え方が急に変わり、「あ、わかった」という感覚を体験することがある。心の中にストンと落ちたように、またはもやもやしていた霧が一気に晴れるように、一度わかってしまうと、どうしてこのような簡単なことがわからなかったのかと不思議に思うくらいに、学習の前後では「ものの見え方」が突然変化する。認知的理論は、表に現れた「行動」を見るだけではなく、「心の中で起こっていること」「頭の中で考えていること」を推し量って説明しようとする特徴をもっている。

3-1-2 行動主義の限界

行動主義学習理論の、刺激により反応が起こるということを条件づけといい、古典的条件づけ(刺激:レモン→反応:唾液)と、道具的条件づけ(刺激:お手と言う→反応:犬が前足を上げる→刺激:餌をやる)の2つがある。後者のような積極的反応を「オペラント行動」と呼び、このようにしてなされる新しい習慣や技能の形成をオペラント条件づけという。

行動主義学習理論のオペラント条件づけを教育に応用している一例として、「プログラム学習」がある。誰もが同じ経路をたどって最終目標に到達するよう効果的な学習が行われるように次の原理に従って計画的にプログラムされた教材が作成されている。

①積極的反応の原理・・・受け身で説明を聞いて頭で理解するのではなく、学習者がボタンを押すなど積極的に反応させること。

②即時確認の原理・・・学習者が回答したら、正答か誤答かをすぐに知らせ、学習者が自分の答えを確認できるようにすること。

③スモール・ステップの原理・・・学習内容を分解して、やさしい内容から少しずつ難易度を高めていくように構成されていること。

④自己ペースの原理・・・学習速度に関する個人差を尊重して、学習の進行速度は学習者の最適なペースにまかせること。

⑤フェイディングの原理・・・最初は正答が出やすいようにヒント等を多くして次第に減らしていくなどプログラム改訂を行うこと。

プログラム学習では学習者が正しく反応したらすぐにほめるような教材を用意するのだが、ただ受け身の学習を助けるだけの学習マシンともなり得る。優れたe‐learning教材などでは、認知論的な学習理論も必要となってきている。

道具的条件づけでも、学習者が直接環境に働きかける場合(犬が餌をもらって芸をするような)とは別に、他人に行動を促す発話によって望むものを手に入れるような人間の場合、「唯言語(ゆいげんご)主義」におちいる可能性がある。言葉の意味を理解していなくても言葉を介して望むことが得られた場合に、わかったように錯覚してしまうようなことである。テスト型人間、受験脳などはその例であるといえる。

オペラント条件づけの研究による臨床的応用として、社会的強化(良いことをほめたり励ましたりする)によって行動の修正をはかろうとする「行動修正・行動変容の技法」が開発されている。この技法は、人は他の人から承認を得たがる傾向を利用している。しかし、オペラント条件づけの応用技術であることから、第三者が、本人の志や意思などに関係なく習慣やくせを修正しようとするところには限界がある。基本的しつけには応用できても、高専生に期待される社会的な行動を決定する意思を育まなければならない倫理などの教育には、別の学習心理学の理論が必要になる。

問題に対する解決を発見するために偶然にまかせてでたらめにやってみること(無作為の試み)と失敗を繰り返す「試行錯誤学習」では徐々に解決までの時間は短くなるが、最終的な解決策の発見に至る学習ではない。また、ある動物に二つの刺激A,Bを用意して、Aを選んだ時だけ餌をやると、動物がAを選べるようになりAとBを識別できるようになるという「弁別学習」がある。これらもオペラント条件づけの応用例である。

行動主義の学習心理学は、基本的なしつけや基礎的で単純な技能や決まり事の習得のような「行動の変化」と関わりが深いが、社会に期待されるこれからの高専教育にとっては限界が見えてくる。

3-1-3 認知論の教育観

行動主義的な考え方、連合理論とは対照的な学習理論である「認知理論」は、ジョン・デューイのように学習者は環境に働きかけながら適応する主体であるとするアメリカの機能主義から来る流れと、要素の集まりよりは全体の「まとまり」が重要だと考えたゲシュタルト心理学の二つの考え方が源流となっている。

認知主義の立場は、教育関連では次の特徴をもっている。

①「知識」は構造をもった情報をもつことであり、パターンがある記号を理解したり自ら構成することである。学習前の空っぽな状態に知識が詰め込まれていくと考えるのではなく、ピアジェが説いたように、それまでに獲得している知識などを基にして認識する主体によってつくりあげられるという考えを「構成主義」という。自分が学びの主人公かそうでないかによって「認識」が行動や意欲を左右することがおこる。認識について認識する「メタ認知」が認識の自己改善にとって重要である。

②「学習」は、概念や認知の構造を変えて全体を把握したり、それを利用して問題解決の方法を発見したりすることである。新しい知識を頭に蓄えて「蓄積」し、知識を自由に素早く使える熟達者のレベルへと「調整」する体験的認知と、比較対照したりものの見方を変えてみたりして再構造化する内省的認知の二つのモードがある

③「学習の転移」は、ある学習分野の概念や規則が一般性をもつようになることによって起こり、後の学習に影響を与える。

④「動機づけ」は、内発的動機づけであるべきであり、起こす環境を用意しなければならない。

⑤「学習環境の条件」は、学習者個々が自ら理解をつくりあげられるように、環境に働きかけると環境から個々に応じた応答が返ってくるような相互作用的な環境を用意することが望ましい。

⑥「教育評価」は、行動主義では知識の要素を対象としたが、認知主義では知識や探求力を実際に使わせるような大きな課題を対象とし、多様な知能をはかる多様な評価基準をもって多面的な評価を行うべきであるとされる。

⑦「教師の役割」は、学習者の頭の中で何が起こっているか、学習者が何を考えているのかを読み取る「認知心理学者」であることが望ましい。しかも教室では、目標も興味も知識構造も多様な複数の学習者に対応する多次元性に応じ、多方面に向かう学習者の活動を同時に捉えて対応する同時性を備える必要がある。

このような認知理論の下で、学習者の知的好奇心や達成動機などの内発的動機づけを高め、学習者自らが主体的に学習活動に取り組むことを支援するという教育観が生まれることになった。

3-1-4 第3の理論、状況的学習論

構成主義のような認知主義理論は個人心理学の色合いが濃く、学習や発達は基本的には主体の内部で生起する個人的事象とみなす。これに対し、人間は社会的存在であるという前提に立ち、学習や発達は他者との相互作用の中で成立する社会的事象だとみなすのが社会的構成主義である。また、状況的学習論も学習を社会から孤立した個人の営みではないとする。学習される技術や実践知は、学びの状況や文脈の中に存在しており、同時に学習自体が状況や文脈を形づくる。

特に技術者には組織や共同体の一員として、周囲に対して創造的な働きかけをしたり受け入れたりしながら知の生産に寄与できる人材が望まれる。ある実践の共同体の一員となり参加の度合いにより学びが深まるとする状況主義の立場に立った学習活動を実技教育の中に取り入れることが、これからますます重要となってくるであろう。

表2-3(2章の表を再掲)では、D.P.キーティング(1995)が、産業社会から情報化社会への変化によって起こると予測される教育の変化についての比較をしている。この比較表と教育心理学の動向を重ね合わせてみると、行動主義の心理学から認知主義へ、さらには状況主義の心理学へと重点が移りつつあることは、産業社会から情報社会への移行に対応することがわかる。状況主義的な見方に基づく研究の歴史はまだ浅く、術語も必ずしも標準化されているとはいえないが、これからの工学における実技教育を考える上で、重要となっていく視点であると考える。3つの学習理論をまとめた表2-2を再掲する。

表2-3 産業社会と情報化社会の教育の比較(再掲)

|

産業社会 |

情報化社会 |

|

|

教育 |

知識の伝達 | 知識の生産・構築 |

|

学習の形態 |

個人的 | 協同的 |

|

教育の目標 |

少数者には概念的理解大多数には基礎的技能とアルゴリズムの習得 | 全ての者に概念的理解と意図的な知識の生産 |

|

人の多様性 |

生得的なもので絶対的 | 相互作用的,歴史的 |

|

人の多様性に対する扱い |

エリートを選択,残りの大多数には基礎的学力 | 多数の人々に対して発達的な考え方による生涯学習 |

|

予想される職場 |

工場をモデルとした職場,縦型の官僚制 | 共同学習をする組織体 |

表2-4 二つのPBLとアクティブラーニング、卒研との比較(再掲)

|

|

Active Learning |

一般的なPBL |

オルボーPBL |

卒業研究 |

|

|

目的 |

・学び方を学ぶ ・知識の再構成・活用 |

・社会的文脈での知識の効率的獲得 | ・協働による新しい知の創出 | ・卒業レベルを満たす結果を出す | |

|

特徴 |

学生は活動的 ・活発な認知活動 ・内発的動機づけ |

・個の能力向上 ・学際的 |

・社会変革が視野に ・学びの環境重視 ・成果は論文に ・学際的 |

・学術的専門性 ・知識・スキル・姿勢 |

|

|

指導者 |

・発達の最近接領域や認知領域タキソノミーをふまえた指導者 | ・チュ-タ- ・コ-チ |

・スーパーバイザー | ・研究の熟達者 (認知的徒弟制) | |

|

分野 |

全分野、全レベル | 医学から全分野へ | 工学 | 日本の高等教育 | |

|

社会的ニーズ |

60年代世界教育改革(新教育・進歩主義) | 高度・細分化した専門知識活用人材 | イノベ-ション人材グロ-バル人材 | 卒業判定 | |

|

進め方 |

多種多様 | 7段階など | プロジェクトサイクル | 個人に合う直接指導 | |

|

カリキュラ |

科目横断型 | 統合・ハイブリッド型 | ハイブリッド型 | 総括的 | |

|

評価 |

機能 |

アセス・フィ-ドバック | アセス・フィ-ドバック | アセス・フィ-ドバック | 統括的・個人のみ |

|

方法 |

非 筆記試験型 | 多様、個人対象 | 口頭試問と振り返り、チームが対象 | 発表会、論文 | |

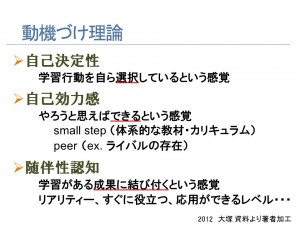

3-1-5 内発的動機づけ理論

学生がなぜやる気を出してくれないのか。

叱ってみたり、説教してみたりしてみてもあまり効果は得られないだろう。その場では一瞬やる気があるように振る舞っても長続きはしない。まして、叱ったり説教したりすることは、学びが深まるような働きかけにはなっていない。学生が寝ていようがなすすべもなく講義を続ける授業や、上の空の学生にテキストの手順通りに実験をさせる授業は、学生の学びにとってどういう意味があるのだろうか。何の影響も及ぼさないならまだしも、その科目や学問分野に対して、つまらない退屈なものという印象を学生に与えてしまう恐れさえある。指導者側にも、一生懸命に授業をしたのだという自己満足感と、自分たちの一生懸命についてこない学生への失望感だけが残る。

逆に、学生のやる気を引き立てようとするあまり、楽しいだけの授業にも陥りやすい。授業後のアンケートで、「楽しかった」「有意義だった」「役に立つと感じる」「また受けたい」という回答を得て、良い授業だったと結論付けている事例報告も多い。楽しませることを目的としていた場合(授業ではあり得ない)を除き、これもやはり学生の学びにとって意味のない時間だったといえないだろうか。

授業の中で、知的好奇心を刺激し学ぶことの楽しさに触れるためには、内発的動機づけ理論に裏付けられた学習活動を組み込むことが必要ではないだろうか。

簡単に言うと、「・・・が得られるからやる」や「・・・が嫌だからやる」というような「賞罰に基づく意欲」が外発的動機づけである。生理的欲求やそこから生じる派生的欲求を満たすために、欲求が満たされないことによる不快な緊張状態(動因)を低減するような報酬を求めたり、動因を高めるような罰を避けたりするための手段として我々は行動するのだという考え方である。

しかし人は生理的欲求や派生的欲求のみによって動機づけられているのではない。報酬を目的としない動機づけとして、環境と効果的に関わることによって得られる効力感の充足(ホワイト:White, R.W.)や、自己実現の欲求に基づく成長動機づけ(マズロー:Maslow, A.H.)の存在があり、外発的動機づけとは異なる概念として内発的動機づけと呼ばれている。

ドシャーム(deCharms, R.)は、自らの意思に基づいて振る舞っている(自らが行為の原因であると感じている)心理状態が内発的動機づけで、外的な環境(他者や社会的条件など)に強いられて行為している(自分の行為の原因が自分の外にあると感じている)状態を外発的動機づけと位置付けた。すなわち、自律性(外的に強いられているのではなく、自ら進んで取り組んでいるという心理状態)が内発的動機づけの特徴とされる。

内発的動機づけが影響を受ける過程について、デシ(Deci,E.L.)は次の三つを挙げている。ひとつは、報酬がない時に楽しんで行っていたことが、報酬により外発的に動機づけられるとやる気を失ってしまうというものがあり、「アンダーマイニング効果」という。二つ目は、有能感と自己決定感が高められれば内発的動機づけは増大し、「有能さと自己決定に関する感情」が低減すれば内発的動機づけも低減するとされる。三つ目として、「報酬の二つの側面」、人の行動を制御する側面(例えば、金銭など外的なものに自分がコントロールされていると思うと自己決定感の低下につながるということ)と、人に何らかの情報を提供する側面(例えば、自分の行動が良かったのか悪かったのかについてフィードバックが与えられるということ)があり、報酬はこの二つの側面のどちらがより強く現れるかによって、一つ目や二つ目の内発的動機づけに与える影響が変わってくるというものである。例えば、アンダーマイニング現象において、外発的報酬を与えることそのものが悪いのではなく、与えた報酬が有能性と自己決定の感覚を阻害した時のみ、アンダーマイニング現象が起こるということである。金銭的報酬や褒め言葉が本人の有能感と自己決定感を高めるようにフィードバックされるならば、むしろ報酬はやる気を高めることにもなりうるということである。

また、身体を動かすとやる気が刺激されるという両者の関係は、そのメカニズムはまだはっきりとわかっていないが脳科学の分野で研究が進んでいる。学生にアクティブに学んでほしい時には、まず、身体を動かすワークから始めるとうまくいくことが多い。

内発的動機づけは、主体的な学習の本質的特徴として教育心理学の重要概念のひとつとなっている。

このような動機づけ理論は、KOSEN型実技教育をデザインし実施において採用する学習活動の中で具体的に応用することによって、学習効果を高めることができる重要な理論である。

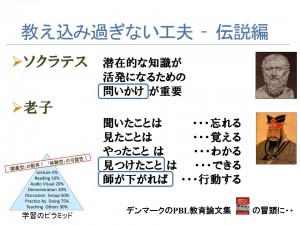

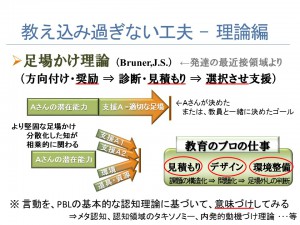

3-1-6 発達の最近接領域と足場かけ理論

どこまで教えていいのか、何を教えてはいけないのか、常に迷う。

PBLのような学生の主体性を支援する方法において、一方的な講義のように(指導者側にとって教えるべきことを)大方教えるやり方や、逆に自主性を重んじるとして(学生側にとって知りたいことを)ほとんど教えないやり方は、学生の学びにとって意味があるのだろうか。そこには自分がしたいことをこなす指導者はいても、学生の中で起こっていることに注意を払い学生中心の学びを支援しようと努力する姿はない。学生の主体性を引き出し、学びの楽しさや自分なりの学びのペースや方法を見つけ出させることを目指している場合、「教え」と「促し」を、どのようにコントロールすればいいのだろうか このような場合、ヴィゴツキー(Vygotsky, L.S.)の「発達の最近接領域」という概念に基づき、ブルーナー(Bruner, J.S.)らが提唱した「足場かけ理論」が役に立つ。

発達の最近接領域 : ヴィゴツキーは、認知発達や学習を、未知なる文化の獲得、文化の学習とみる。未知なる文化の体現者である他者との共同行為を通して、その他者との間で機能していた精神活動が内面化していき、やがて自分自身でできるようになる過程を学習としている。

学習者の現段階での発達度合により、課題を学習者自身が独力で解決するには限界がある。しかしその限界である「現時点の発達水準」の上に、他者(認知的により先行している人)からの援助があれば解決可能なレベル「潜在的な発達可能水準」がある。この二つの水準の間の領域を「発達の最近接領域」とよぶ。

ヴィゴツキーによると、教育とは、学習者が成熟しつつある領域に働きかけることにより、「潜在的な発達可能水準」が「現時点の発達水準」へと変わること(他からの助力なしで独力でできるようになること)、そして新たな「発達可能水準」が生まれることをいう。この働きかけは、他者(認知的により先行している人)からの働きかけと学習者の解決行動双方の相互作用の中で生まれ、共同でつくられるものであり、その成果は両者それぞれに共有されるものとなる。PBLやKOSEN型実技教育に不可欠のチーム学習には、メンバー同士の間にこのような学習メカニズムが働かなければいけないといえる。

足場かけ : グループを組んで一緒に作業をしたからといっても、このようなチームとしての共同学習が自然に生まれることにはならない。指導者側から適切な働きかけをすることと、授業をデザインする際に、学生と指導者の間、または学生間でこのような学びが起こるように様々な仕掛けを用意し学習のプロセスに組み込むことが必要となってくる。チームとして機能するために、指導者ができることは大きい。

このように、学習者が独力では達成できないような目標を達成するために、適切な支援をすることを足場かけという。指導者や共に学ぶ仲間、コンピューターなどの学習ツール、印刷物、学習の成果物、掲示物など、様々な複数のものによって、学習者が学ぶための足場かけが行われる。このような分散化した知が相乗的に関わることが、学習者にとって堅固な足場かけとなる。また、足場かけは一対一とは限らず、期間も様々であり、長期的な学習効果のための足場かけのあり方を検討することも重要である。

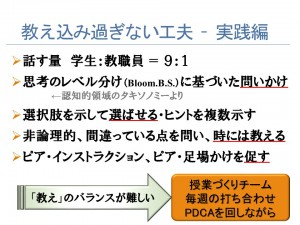

3-1-7 ブルームの認知領域のタキソノミー

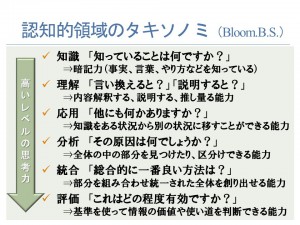

授業や学生実験の中で、知的好奇心を刺激して内発的動機づけを高めたり、問いかけ合いをして深い学びへと誘うための足場かけ(指導者からの)やピア・足場かけ(チーム内の学生間での)を促すために、図13に示した、ブルーム(Bloom, B.S.)が提唱する認知領域のタキソノミーが示唆を与えてくれる。

ブルームは教育目標を認知的領域、情意的領域、精神運動的領域に分けて、それぞれを低次から高次へと段階的に分類している。このうち、認知的領域(知的側面についての領域)を、低次から高次の順に、「知識」「理解」「応用」「分析」「総合」「評価」と構造化し、「知識・理解」を出発点として位置付けている。

この理論は、学習の習得度合いを評価する際によく用いられる理論だが、評価が学びの過程に組み込まれ、深く理解するためのフィードバックの機能を果たすという場合にも使うことができる。

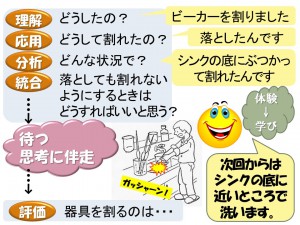

例えば、図13のような何気ない日常の場面でも、認知領域のタキソノミーに沿った問いかけをすることによって、学習者自身の気付きを促すことができる。

学生が失敗すると、「気を付けなさい」という抽象的な注意を与え、それに学生が「はい、気を付けます」と答えるような場面は良くある。これはスムーズで違和感のない会話だが、学生は具体的には何も学んでいない。一方、まず、学生本人に事実を説明させ、状況を把握させて、分析させ統合させて、さらに一連のできごとを評価させるところまで問いかけによって導くと、学生は自分自身の具体的な解決策を自分で見出すのである。

問いかけて、待ち、時には回り道をする学生の思考に伴走することは、時間がかかることである。しかし、「魚を与えるのではなく魚の釣り方を教える」ということは時間と手間をかけることを惜しまない姿勢から可能になるのではないだろうか。このようにして、KOSEN型実技教育の中で、自分が経験したことから自分自身で答えを導き出す「学びのプロセス」を経験させることができるのである。

3-1-8 メタ認知

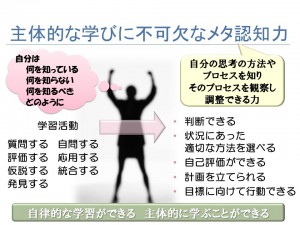

メタ認知は、学習者が効果的に学習を進めていくうえで欠かせない。とくに学習活動の改善に役立つため自己学習の基礎となる。後述する学習の転移や適応的熟達化を支えるものである。

メタ認知とは、認知についての認知、すなわち認知活動を対象化してとらえることであり、メタ認知的知識とメタ認知的活動に大きく分かれる。

メタ認知的知識は、①人間の認知特性についての知識、②課題についての知識、③課題解決の方略についての知識で表される。一方、メタ認知活動は、メタ認知的モニタリングとメタ認知的コントロールのふたつに分けて考えることができる。

メタ認知モニタリングは、例えば、どこがわからないかを知り、どこがわかりそうか、この考え方でいいのかなど、自分の認知状態に気づき点検することである。メタ認知的コントロールには、わかりそうなところから始めようとか、この考え方ではダメだから別の考え方をしてみようといった目標設定や計画、修正などが含まれる。

メタ認知的知識が経験から誤って帰納されることや、メタ認知的モニタリングやコントロールが不適切に働き失敗することもあり、このような場合には、メタ認知そのものを認知の対象とすることも必要となってくる。

認知を把握する一側面としてのメタ認知: 指導者が学習者の認知の状態を知ろうとするとき、「動機づけ」「メタ認知」「知識構造」「必要知識」の4側面から把握しようとする。「メタ認知」は、学習者の学習方略、学習スキルに関係している。

熟達とメタ認知: 熟達には定型的な技能遂行が速く正確になる定型的熟達と、状況に応じた柔軟な問題解決が可能になる適応的熟達がある。定型的熟達は反復練習によって形成されるが、適応的熟達のためにはさらに練習の質が問題であり概念的知識の構成が要求される。無意識に学習したことは修正や改善が困難であり、練習を積んでも適応的熟達へと発展しにくい。問題解決への知識利用についても意識化が有効である。豊富な知識をただ蓄えるだけでなく、どの知識をいつどのように使えばよいか習熟することが適応的熟達につながる。すなわち、メタ認知が適応的習熟を支えるといえる。

転移とメタ認知: 転移とは先に学習したことが後の学習や問題解決に対して促進的あるいは妨害的な影響をもつことを意味する。転移が起こる条件の一つは、先行学習と後続学習に共通して含まれる要素の類似性が転移を起こさせるとする「同一要素説」である。もう一つは、先行学習である程度抽象化されたレベルで一般原理が獲得されることが後続学習で転移を起こさせるとする「一般化説」である。類似性の発見や学習したことの一般化を指導者が学習者に教えることには限界があり、学習者自身が行ってはじめて効果が期待できる。これらの高次認知活動が、課題に対するメタ認知的活動である。転移を目指す教育においては、学習者のメタ認知を促すことが重要である。

文章化とメタ認知の促し: 文章を書くということは、言葉によって思考や意図、記憶などを表現し、情報を伝達する行為である。表現や伝達には文章化以外にも優れた方法があるが、技術者育成を目的とする高専教育では、文章化がふさわしい。学習の最後に、個々が自らの学習活動を振り返り文章化して、他の学習者や指導者と共有することをねらった「振り返りシート」は、個に応じた学習と協同学習を支援する診断的評価となる。この情報は学習者にとっては、自分の作業や学習・思考過程を見直すきっかけとなり、指導者にとっては授業プランの修正や変更、見直しに必要な情報を得ることができるのである。振り返りシートを利用した文章化がうまく機能すると、学習の質と量の把握、すなわち、学習者が内容をどのくらい理解しているのか、どのように理解しているのか、その理解は別の新たな文脈でも使えるかなど、学習者、指導者共に、すぐにフィードバックを得られ、メタ認知を促すことができる。